d-lab2025 分科会プログラム

- 現時点でのプログラムとなります。6月以降、さらに詳細をご案内します。

- 分科会は事前予約制です。6月以降に募集を開始します。

- 分科会の定員は、各回30名程度です。

- プログラムは「中学生以上」からお申し込みいただけます。

14:15~17:15 課題別分科会

第1分科会

気候変動対策と開発問題:グローバルサウスで起こっていること・公正な地球社会とは?

- リソースパーソン:松本光さん(国際環境NGO FoE Japan)

- 進行:近藤牧子(DEAR理事・事務局)岩岡由季子(「気候変動対策と開発」教材作成チーム)

松本光さん

テレビドキュメンタリー制作会社にて、ドキュメンタリー番組制作に関わる。その後、イギリスの大学院にて「日本のマスメディアと原発事故」をテーマに修士(メディアと国際開発)を修了。2018年末より、国際環境NGO FoE Japanのスタッフとして国内外の大規模開発をめぐる環境や社会への影響をテーマに活動中。

【内容紹介】

世界中で「気候変動対策」が喫緊の課題となり、「CO2排出量の削減」に異論はないでしょう。特に自動車のEV化が勢いを持って進められています。しかし、「電化」に欠かせないバッテリーの鉱物資源のあるフィリピンやインドネシアでは、豊かな森や先住民の暮らしを根こそぎ崩している現状があります。

長年フィリピンのニッケル採掘現場で活動するFoEJapanの松本光さんをお招きして実際の現場のお話しも伺います。そして、グリーン・トランジションにかかる開発の犠牲は持続可能な開発とはいえないのではないでしょうか。現在このテーマの教材作成を進めており、その一部を体験していただきながら、問題について考えていきたいと思います。

第2分科会 ※残席わずか

「社会変容をめざしたSDGs学習」:「持続可能な未来を実現するための学び」をどうつくる?どう深める?

- 進行: 関 愛(にいがたNGOネットワーク国際教育研究会RING・高校非常勤講師)、松倉紗野香(DEAR副代表理事・中学校教員)

進行紹介

進行役2人ともに中学校、高校で総合的な学習(探究)の時間や教科の授業の中で開発教育に取り組んできました。ここ数年、SDGsに取り組む実践が増えてきたことに追い風を感じると同時に「これは社会変容を目指した学習と言えるのだろうか?」ともやもやすることもしばしば。これからの「学び」をどう展開するか、模索しています。

【内容紹介】

学校、地域、企業など多様な場で「SDGs」をはじめ、開発をめぐる問題や地球規模の課題をテーマとした学習プログラムが展開されています。

そうした活動を「SDGsについて知る」「SDGsと事業を関連づける」「SDGs実践の事例を共有する」といった学習や「調べるーまとめるー発表する」という形式から一歩踏み出し、「社会変容をめざした学び」に変えていくためには何を、どのようにブラッシュアップしていくことが必要でしょうか。参加されるみなさんと一緒にSDGs学習が抱える「もやもや」を話し合いながら、SDGs学習を再考していきたいと思います。(写真:2024年7月国際NGOセーブ・ザ・チルドレンのコックスバザール事務所にて )

第3分科会

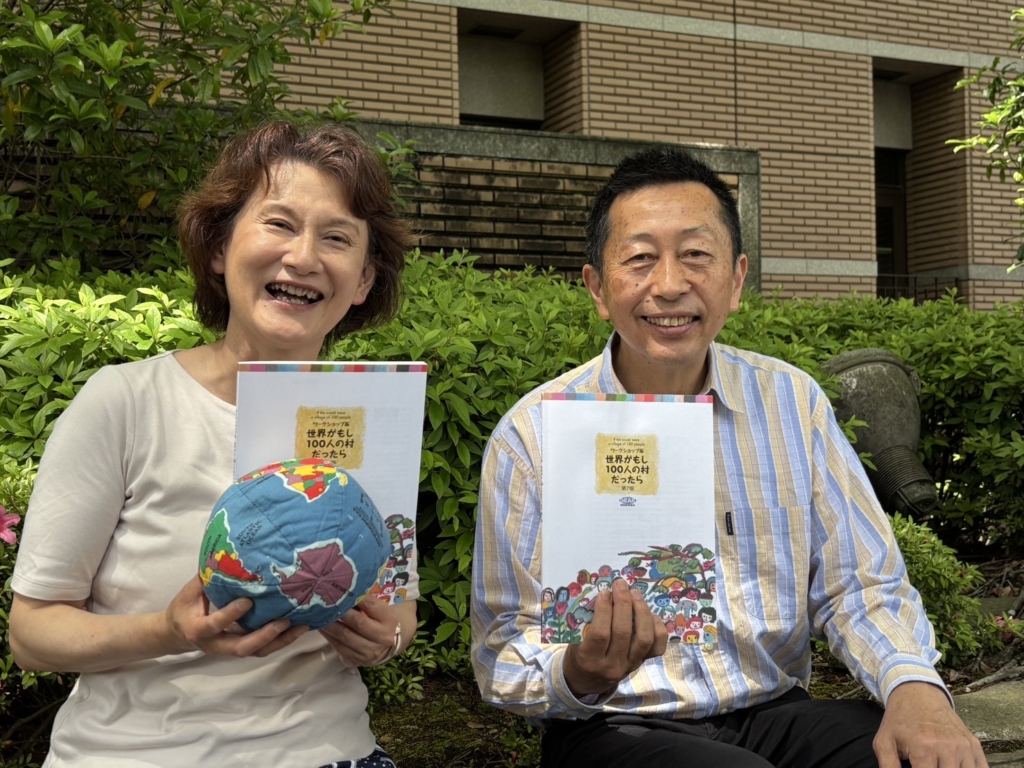

「100人村」第7版を深める~「世界の現状がわかった」に終わらせず、未来への視点をもつために

- 進行:大槻一彦(国際理解研究会みなみの風・Glocal Net Shiga・立命館守山中学校教員)、 佐藤友紀(DEAR代表理事)

進行紹介

高校教員として勤務しながら学校で、地域で開発教育に関わってきました。教科書そのままを教えることがつまらないように、開発教育の教材も、教材から学び、さらに自分なりのテーマをもって学びの場をつくりたいと思っています。

【内容紹介】

DEARの教材『ワークショップ版・世界がもし100人の村だったら』は初版から22年経ち、今年3月に第7版を発行しました。その改訂作業は、世界を知るためのデータをアップデートするにとどまらず、この間の社会の変化に向き合い、100人村からのメッセージを再発見していく過程でもありました。事実の背景にあるものへの考察を深め、未来について考え続けていくこと、社会に関わり続けることこそ、開発教育の姿勢です。

この分科会では、新たに追加された『実践事例:過去・現在・未来の世界について考える』などのシミュレーションを体験します。しかし、教材は完成品ではなく、自分なりのテーマをもち、さらに発展させていくための素材だと考えています。

この時間のゴールとしての問を「私がファシリテートするならば」としておきましょう。豊富な実践経験をお持ちの方も、初めて100人村を知る方も、率直に意見を出し合い、それぞれが自分なりのゴールを深めていく場としていきましょう。

第4分科会

国際協力を取り巻く環境の変化をふまえた開発教育とは?~開発教育の源流を問い直す~

- ゲスト:白幡利雄さん(特定非営利活動法人AMDA社会開発機構(アムダマインズ))海外事業運営本部長)

- 進行:阿部眞理子(DEAR理事・認定NPO法人IVY)、高階悠輔(DEAR理事・認定NPO法人シャプラニール=市民による海外協力の会)、上條直美(DEAR理事・大学ボランティアセンター職員)

白幡利雄さん

学生時代に手話を学んだこと、NGOの存在を知ったことをきっかけに、世界をより良く変えることを一生の仕事にしたいと決意。修士号取得と同時にシャプラニール=市民による海外協力の会へ就職。バングラデシュ、ネパールでの駐在を含めて約21年間勤務した後、家族で岡山へ移住。2014年アムダマインズ入職。

【内容紹介】

日本の開発教育は、「援助のあり方を問い直す」ところからスタートしました。そのため、援助の現場の状況を最もよく知っているNGOの活動報告やフィードバックは、開発教育にとって貴重なリソースでした。参加型学習の理念につながる、住民参加による地域(農村)開発の手法(PRA、PLA)を日本の地域づくりに応用する、という試みもDEARで行われました。

かつて「南」の国とされてきた途上国が経済指標の上では豊かになり、表面的には国家間の格差が是正される一方、国内格差の拡大が日本も含めて世界的に広がっています。また、国際協力NGOが「包括的な地域開発」活動から、90年代以降特定のイシューや緊急支援に特化した活動に移行しているとの指摘もあります。「包括的なアプローチ」がなぜ地域開発に不可欠なのでしょうか?そしてなぜ後退してしまったのでしょうか?

日本における持続可能な地域づくりのあり方にも論点をつなげ、市民による国際協力、特に地域開発の分野における変化と現状を改めて学び、開発教育のありようや役割について皆さんと一緒に議論したいと思います。

第5分科会

家庭からはじまる開発教育の可能性〜子育て×地域×市民活動=エンパワーメント

- リソースパーソン:参加者の皆さん、DEAR内おうちDE開発教育プロジェクトメンバー

- 進行:おうちDE開発教育プロジェクトメンバー:谷田なつ美(小学校教員/5歳、3歳の親)、清水千絵(フリーランスファシリテーター/9歳、6歳、3歳の親)、前嶋葵(NPO団体職員/8歳・6歳児の親)、小口瑛子(教育関連民間企業社員/2歳児の親)、溝口実央(教育関連民間企業社員/3歳、2歳児の親)

進行紹介

開発教育歴がなかなかのメンバーです。けれど、それぞれの仕事・子育てに奔走しつつ、開発教育を語りたい、子育てを語りたいという想いからオンラインカフェを開いたり、(だらだらと)モヤモヤを話し合ったりしてDEAR活をしています。

【内容紹介】

現役子育て世代による、DEAR内「おうちDE開発教育」チームは、3年間にわたってオンライン/対面のカフェやイベントを実施してきました。これらの経験をもとに、子育ての中でできる「開発教育的な取り組み」について整理しつつ、みなさんとの対話を通じてさらなる可能性を模索する時間にしたいと思っています。

子どもが生まれてから開発教育から遠のいてしまった方、パートナーとの価値観が合わずになかなか自分の好きな活動/生活ができていないという方、、、、一緒に考え、自分が改めてしたい開発教育的実践を考えてみましょう。私たちの分科会に来て元気の連鎖を感じてもらい、色々あっても開発教育への取り組みを諦めない気持ちになって帰ってもらえればと思います!

17:25~17:45 全体会、閉会式

学びや気づきを参加者同士で共有します。

ネットワークづくりにもお役立てください。

参加申込

事前のお申込みをお願いします。

お申し込み後、参加費のお支払いいただくと正式なお申込受付となります。

※ 各プログラムは定員に達し次第締め切ります。

▶手続き詳細・お申込みはこちらのページからどうぞ