d-lab2025自主ラウンド・実践研究報告詳細

- 課題別分科会は事前予約制です。

- 会場定員は各回30名程度、全体会は会場200名程度を予定しています。

- すべてのプログラムは「中学生以上」からお申し込みいただけます。

開会式・全体会

10時~10時20分

開会式・オリエンテーション・アイスブレーキング

開会あいさつ/進行:佐藤 友紀(DEAR代表理事)

d-lab参加者みんなが集う場です。どんな人たちが参加しているでしょうか?アイスブレーキングを通してお互いに出会いましょう。

自主ラウンドテーブル・実践事例研究報告

10時35分~13時05分

自主ラウンドテーブルと実践事例・研究報告は、同時進行で開催します。

当日、希望するプログラムに自由にご参加ください。

※事前選択制ではありません・当日の先着順となりますのでご了承ください

※発表者の都合等を加味し、時間帯が変更になる場合がございます

※発表内容に関する画像など、随時更新いたします

| 自主ラウンドテーブル | 第1ラウンド 10:35~11:45 | 第2ラウンド 11:55~13:05 |

| 〃 | 1-1. 熟議的対話-移民・難民と私たち- | 1-6. 絵本でてつがくする?~DEIを共に考える~ |

| 〃 | 1-2. ニュース・時事問題を教室に | 1-7. 嵩む債務、沈む大地―バングラデシュ援助は誰のため |

| 〃 | 1-3. 持続可能な開発は可能か?(対談) 阿部治×田中治彦 | 1-8. 関東大震災100年の時空を超えて学ぶ人権教育 |

| 〃 | 1-4. フォトランゲージと絵本で出会おう!地球の仲間たち | 1-9. 日本における難民問題~その課題と希望 |

| 1-5. ジェンダー・トランスフォーマティブ教育推進に向けて | 1-10. 谷川俊太郎さんの「世界人権宣言」とイラストで学ぶ「みんなの権利」 | |

| 実践事例・研究報告 | 2-1. スポーツに関わる生徒と考える気候変動の授業実践(10:35-11:05) 2-2. Friendship by Children(11:15-11:45) | 2-5. 「開発教育教材を使った「グローバルイシューズ」授業(11:55-12:25) 2-6. 公害を“聞く”ことから始まる学び—西淀川の実践から(12:35-13:05) |

| 〃 | 2-3. 開発教育を素材として「国語表現」を磨く(10:35-11:05) 2-4. 子ども兵士すごろく(11:15- 11:45) | 2-7. アフリカに学ぶ若者たち (11:55-12:25) 2-8. 「パートナーシップ」を育む地 球市民教育―分断の時代に紡ぐ絆づくりと 教師の役割 ~地域と世界をつなぐ常磐大学 の SDGs 実践から~」(12:35-13:05) |

第1ラウンド(自主ラウンドテーブル)

10:35~11:45

1-1. 熟議的対話-移民・難民と私たち-

発表者:鈴木洋一(Wake Up Japan)

2019年にアメリカで体験した熟議的対話のワークショップを日本に持ち帰り、移民難民問題に問題意識を持つ学生や若者たちに手法を共有しながら、日本版の教材づくりを行いました。

移民難民に関する3つの解決策から参加する一人ひとりが譲歩できること、譲れない点を明確にし、それぞれの解決策のトレードオフを明確にしていきます。

ワークショップを通じて社会における熟議的対話の文化醸成を図ります。

1-2. ニュース・時事問題を教室に

発表者:本山明(前中学校教員)、井手將夫(高校教員)

報道される社会、世界のニュースについて語り合う場はありますか。その機会は大人でも少ないのではないでしょうか。教室の中で社会、世界でおきている事柄について少しでも話すことが出来たらと思いこのアクティビティを作成しました。新聞、ネット、書籍、写真を教室で提示し、感じ考えたことを語るという手法を取ります。しかし自分の考えたことを語ることは、大人も子どもも困難な時代になっています。そこをどう乗り越えたらよいのか「グローバルエクスプレス」に学びました。

テーマは身近なものから「南」の国で起こっていること、国内外の政治経済の動き、国際的なイベント(オリンピック、ワールドカップ・・)、など多岐にわたると思います。少しでも「子どもや教師が、メディアで流れる情報を批判的に分析し、自ら考える力を養う」ことが出来たらと思います。

1-3. 持続可能な開発は可能か?(対談) 阿部治×田中治彦

発表者:阿部治(日本環境教育フォーラム理事長)、田中治彦(開発教育協会監事)

ESDもSDGsも「持続可能な開発(SD)」を目指しています。SDとは何なのでしょうか、それは可能なのでしょうか。開発教育は「貧困撲滅、人権擁護」が、環境教育は「生態系の保全」が基本理念です。両者はグローバルな経済開発には異を唱えるものの、社会開発(SDG1-6)を重視する開発教育と、脱成長(SDG14-15)を目指す環境教育とでは、その開発観において必ずしも整合性はとれていません。阿部治(日本環境教育フォーラム理事長)と田中治彦の両者はESDが始まる直前の2003年に『別冊開発教育』で一度対談しています。以来22年、持続可能な開発に向けて、環境教育と開発教育の理念的な統合は可能なのか、さらにESD(持続可能な開発のための教育)の実践的な課題は何なのかについて、金沢はるえ(埼玉大学非常勤講師)の司会のもと徹底的に議論します。

1-4. フォトランゲージと絵本で出会おう!地球の仲間たち

発表者:長島友紀子・臼井香里(開発教育を考える会)

同じ地球に生きる仲間たちの生活を知ってもらおうと開発した写真教材を使ってカルタ取りやゲームをしながら世界の子どもと仲間になれるフォトランゲージと絵本の写真を見て「なにをしているところ?」という問いかけの答えを探したり学校生活や日々の暮らしの様子から自分と同じところやちがうところを見つけたりするワークショップを行います。

大切にしたいのは、読んでいる子どもと本に登場している子供との「出会い」。国について知ることも大事ですが、世界のさまざまなところで、同じように生活している「地球の仲間たち」に出会ってほしい。ワークショップを通して子どもたち同士がつながる場面づくりや授業案等について皆さんと一緒に考え、意見交換したいと思います。

1-5. ジェンダー・トランスフォーマティブ教育推進に向けて

発表者:澤柳孝浩(公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン)

「ジェンダー・トランスフォーマティブ教育」(以下、「GTE」)は、2022年の教育変革サミットにおいて世界に発信されました。GTEは、これまで教育協力によってジェンダー平等を目指してきた取り組みを総称しようとした試みであり、教育そのものをジェンダー平等に、かつ教育を通して地域や社会のジェンダー平等を目指すものです。一方、ジェンダー・ギャップ指数によるランキングの低さをはじめ、日本にもジェンダー不平等による課題が山積しています。プラン・インターナショナルは、GTEを日本の文脈に落とし込み、教育をとおしてジェンダー平等達成を目指します。まずは現状を把握するため、日本国内におけるGTEに関する調査を計画しています。今後GTEを日本で推進してくために、どのようなアプローチや内容が有効であるのか、どのような連携が望ましいのか、DEAR会員の皆さまからご助言をいただきたいと考えています。

第2ラウンド(自主ラウンドテーブル)

11:55~13:05

1-6. 絵本でてつがくする? ~DEIを共に考える~

発表者: 近藤真理子(太成学院大学)

レオレオニ『じぶんだけのいろ』を下敷きに、しあわせって何?同じって何?違うって何を問い直します。大人だけではないみなさんにも参加していただきたいと思っています。めでたしめでたし、というけれど、本当にめでたいのか、それからの物語って大事じゃないの?と 絵本の世界から、自立やちがい、同化について考え合います

1-7. 嵩む債務、沈む大地―バングラデシュ援助は誰のため

喜多毬香(Fair Finance Guide Japan, 「環境・持続社会」研究センター(JACSES))、栗本知子(アジア太平洋資料センター(PARC))

年々、河川の増水やサイクロン、わずかな海面上昇によって浸食されるバングラデシュ。そうした影響に加担する、日本などの先進国による化石燃料の発電事業。しかもその石炭火力発電所は円借款(ローン)で、債務としてバングラデシュにのしかかっているのです。本企画では、悪化する気候危機で安全と安心を奪われるだけでなく、国の展望や未来さえも奪われる状態にある現地を取材した動画を上映します。また、動画視聴後は、日本の国際協力政策の課題についてFair Finance Guide Japanから解説を行った上で、こうした現状について、開発教育としてどのように取り上げることができるか、みなさんで意見交換したいと思います。(動画制作=PARC、協力:開発・気候資金アドボカシープロジェクト、アフリカ日本協議会、グリーンピース・ジャパン、JANIC、特別協力:Fair Finance Guide Japan)

1-8. 関東大震災100年の時空を超えて学ぶ人権教育

発表者:斎藤聖(歴史を学ぶ市民の会・神奈川)

後藤周『それは丘の上から始まった』(ころから2023)が詳細にあきらかにしたように、「それ」すなわち朝鮮人に対する迫害・暴行・殺人は、大地震から半日もたたないうちに多くの避難民が身を寄せた平楽の丘で激しい怒りと憎しみの中で起こったものです。今日「関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺事件」と呼ばれる一連の事件の発祥の地の一つということになります。その丘に建つ横浜市立平楽中学校は、今も多様なルーツをもつ子どもたちが元気に学んでおり、これまでも、国際教育(開発教育)・人権教育・防災教育など、いろいろな視点からこの歴史に向き合う教育実践を重ねてきました。今、この学校に通う生徒が、自らの生活と「ここで起きた出来事」を重ね合わせ、よりよい学校、よりよい生き方、よりよい未来社会を我が事として考えられるように、日々試行錯誤している現場の姿をお伝えします。「歴史を学ぶ」とは? みなさん、一緒に考えませんか。

1-9. 日本における難民問題~その課題と希望

発表者:中園真由美(つくろい東京ファンド)

不安定な世界情勢の中、来日する難民の方々も増加傾向です。しかしながら、日本での難民認定率は大変低いまま、入管法も改定されました。日本に暮らす外国人の方々へのヘイト活動や文化的摩擦などもあります。難民の方々の抱える困難とはどんなことでしょうか。私たちは異なる文化背景を持つ人々とどのように共存していったらいいのでしょうか。つくろい東京ファンドで日々難民支援に飛び回っている大澤優真さんに現場の状況をお話しいただいたり、当事者の方の声を聞いたりしながら、みんなで考えていければと思います。

1-10. 谷川俊太郎さんの「世界人権宣言」とイラストで学ぶ「みんなの権利」

日本では2022年、「子どもの権利条約」の精神に基づく「こども基本法」が成立しました。子どもたちが「子どもの権利=自分たちの権利」を学ぶ機会が増える中、その出発点となっている世界人権宣言を学ぶことは、子どもたちの人権意識を醸成する上で、とても重要です。国際人権NGOアムネスティ・インターナショナル日本では、詩人の谷川俊太郎さんのやさしい言葉で書かれた「世界人権宣言」と、カラフルなイラストを用いて、小学生~中学生の子どもたちが人権について楽しく学べるワークショッププログラムを作成しました。世界人権宣言は大人でも読んで理解するのは難しいものです。子どもたちが難しく感じたり身構えたりすることなく、自然と人権について理解が深められるよう工夫されたプログラムになっています。今回がこのワークショップのお披露目となります。ぜひ、ご参加ください。(※7月15日更新)

第1ラウンド(実践事例・研究報告)

2-1. スポーツに関わる生徒と考える気候変動の授業実践(10:35-11:05)

発表者:世良田基暉(三田国際科学学園中学校・高等学校)

気候非常事態宣言を表明し、対策に取り組む自治体を対象にした全国調査より、宣言策定過程において教育を含めることを検討した自治体は少なく、市民の声を傾聴する場合は専門家に偏るとされている(神田,2022)。また、神田(2022)は気候変動教育の実施場所として、小学校、中学校、メディアの順で多いと指摘する。ここから、高等学校における気候変動教育を充実させ、気候変動に対してアクションを起こすきっかけとその重要性に気づかせる必要がある。高等学校保健体育科の体育編では、スポーツと環境問題や環境保護について学ぶが、アクションまで踏み込むためにはグローバルな視点も必要となる。そこで本報告では、高校3年スポーツクラス特設科目の社会科学入門において、気候変動に関するトレーニングを通じて気候アクションを進めているCRPジャパンとの授業から、スポーツに関わる生徒と考える気候変動の授業実践について示す。

2-2. Friendship by Children(11:15-11:45)

発表者:金子玲子(世界に目を向けよう~今、私たちにできること~ )

昨年の元日に起こった能登半島地震、一月初めの学習会でその話題になった。”自分たちにできることは何だろう?”「僕だったらおもちゃが欲しい、、」「私だったらぬいぐるみがいいかな、、」子どもたちは避難所で生活している子どもたちに心を寄せていた、、。この子どもたちの思いで始まった活動!! 地域の中でイベントや公民館などで「友情ボックス」としておもちゃやぬいぐるみ、文房具など ”自分がもらってうれしいもの”を集め、5月26日珠洲市立正院小学校へ届けに行った!!子ども達同士は以前からの友達のように遊んだ!!笑顔があふれていた、、。そしてその友情は文通とZOOMでの交流で現在に続いている、、。 そして世界の中で「子どもの幸福度」が低いといわれている日本の子どもたち!それなら子どもの視点で幸福度を高める授業や活動をデザイン!!「ハピとき」(ハッピーときわスクール)としての子ども達の活動を紹介します!!

2-3. 開発教育を素材として「国語表現」を磨く(10:35-11:05)

発表者:斎藤聖(神奈川県立横浜国際高等学校)

「言語による表現」の実践的な力をつけることを目指す科目の実践に、開発教育の素材や手法が生きる。もちろん、この科目を担当した最初からそう思ったわけではありません。生徒たちと日々取り組む中で、次第に練られていったものです。DEARNews220号にも掲載された内容を、実際にワークの一部をみなさんに体験してもらいながら、報告したいと思います。指定校推薦や特別選抜入試で必要な「小論文を書く力」をつけたいと思って、この科目を取った生徒が、技術的な「How to」ではなく、書くための動機づけを強化し、知識の抽斗を増やし、自らを相対化できるようになっていく。そんな実践を皆さんと共有したいと思います。

2-4. 子ども兵士すごろく(11:15- 11:45)

発表者: 津藤(川辺)純子 (立命館守山中学校・高等学校 )

世界中で起きている子ども兵士の問題。子どもの権利の最も過酷な侵害のあり方ともいわれます。このすごろくでは、どのような経緯で子どもたちが兵士になっていくのか、そして救済の方法、その後の問題を知り、さらには自分たちが出来ることについて、考え深めていきます。

第2ラウンド (実践事例・研究報告)

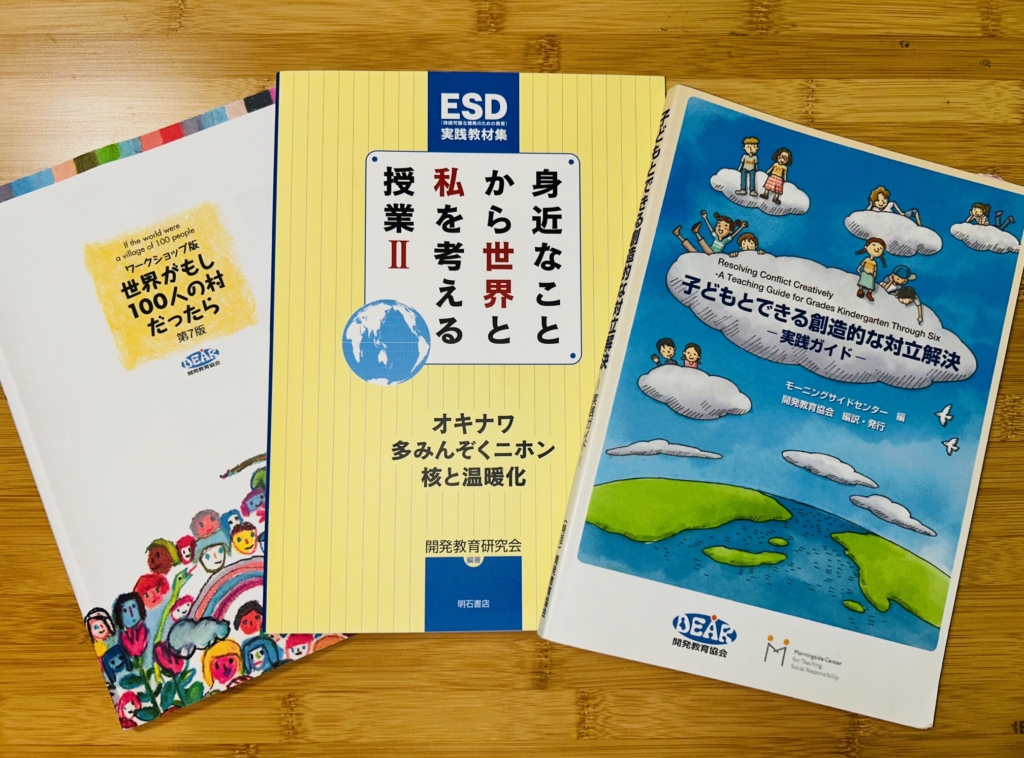

2-5. 開発教育教材を使った「グローバルイシューズ・平和」授業(11:55-12:25)

発表者:友前尚子(甲南女子大学国際学部多文化コミュニケーション学科)

2020年から国際学部多文化コミュニケーション学科1回生の必修科目「グローバルイシューズ」という授業を担当しています。この授業は「多文化」を学ぶ入門編として、3人の教員が「人権」「平和」「多文化共生」のテーマを担当し、世界的課題とSDGsとを絡めながら参加型で学ぶというものです。その中のテーマの一つ「平和」の授業では、「ワークショップ版 世界がもし100人の村だったら」「地球の食卓」などの開発教育教材を活用して、創造的な対立解決方法を知り、平和についての自分なりの行動指針を持つことをねらいとしています。授業の内容や学生の反応、今の大学生の「平和」についての捉え等について報告します。

2-6. 公害を“聞く”ことから始まる学び—西淀川の実践から(12:35-13:05)

発表者: 谷内久美子 (あおぞら財団 )

公害・環境問題に向き合う上で大切なのは、自分事として捉えること。そのためには、公害・環境問題に関わった人々の「声を聞く」ことが、問題を具体的に捉え、自分と引き付けて考えるきっかけになるのではないでしょうか?

そうした思いから、かつて激甚な大気汚染公害地域であった西淀川において、オーラルヒストリーの収集に取り組んでいます。収集にあたっては、龍谷大学政策学部・清水万由子ゼミと協働し、公害の被害者、公害裁判を支えた弁護士、医療従事者、地域で暮らす人など、多様な立場の語りを大学生が動画や文章にまとめています。異なる立場の声に耳を傾ける中で、学生たちは「聞く」ことの意味や、公害が過去の出来事ではなく今につながる問題であることを実感していきます。この実践は、他者の経験を通じて社会と自身の暮らしの関係を見つめ直す学びとなっており、その教育的効果について報告します。

2-7. アフリカに学ぶ若者たち (11:55-12:25)

発表者: 山﨑瑛莉(上智大学)

2025年8月、横浜市で第9回アフリカ開発会議が開催される。アフリカの開発をテーマとする国際会議であり、1993年以来日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行及びアフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催される。今回は「日本とアフリカの協働による革新的な解決策の共創」を目指して実施される。

重要なのはやはり若者/Youthである。近年、アフリカに渡航したり関心をもって活動や学習・研究したりする若者は増えている。本報告では、主に大学生に着目し、アフリカに学ぼうとする若者たちの活動の様子や実践について共有したい。特に、UNDP, JICA, AUC, 上智大学が共催し、昨年日本で初めて開催した模擬アフリカ連合(AU)の取り組みを通じて、アフリカと日本の学生たちがどのような共創を目指して活動しているか、実践者や学生の声とともに報告する。

2-8. 「パートナーシップ」を育む地 球市民教育―分断の時代に紡ぐ絆づくりと 教師の役割 ~地域と世界をつなぐ常磐大学の SDGs 実践から~」(12:35-13:05)

発表者: 小関一也(常磐大学)

「分断の時代」と呼ばれる現代だからこそ、価値観や利害の対立を越えて、異なる背景や考えを持つ人たちと共にあること(co-being)や問題解決のために協働(collaboration)することは、地球市民にとって不可欠な資質だと言えます。本発表では、常磐大学生が、地域の小学生や市民団体、シニアボランティアらと連携し、フィリピン・ネグロス島で実施してきた地域と世界をつなぐSDGs実践の事例を紹介します。学生たちが、地域と世界でどのようにパートナーシップを育み、「小さなトランスフォーメション」を起こしたのか、また、私自身が教師として、どのように彼らの学びをサポートし絆を紡ぐ役割を担ったのか、2点を中心に事例を分析・整理します。これにより、「パートナーシップ」を育む教育実践にデザインのヒントを提供するとともに、教師の具体的な貢献モデルを実践知の1つとして提示できればと考えています。

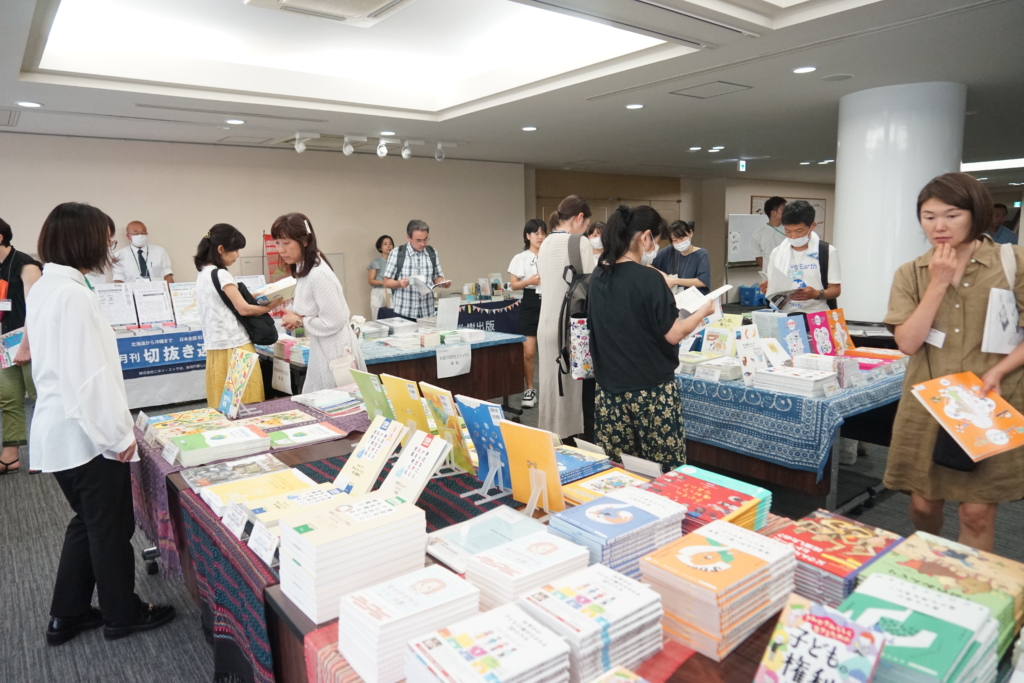

ランチ休憩・教材販売

13時05分~14時15分

各プログラムの間には休憩があり、参加者の皆さまで交流を深めていただけます。

また、教材販売コーナーでは、教材・書籍を展示販売します。

開発教育に関するご相談、ご入会・会員継続、寄付のお手続きができるQ&Aコーナーも設けますので、ご利用ください。

課題別分科会

14時15分~17時15分

課題別分科会はこちら

閉会式

17時25分~17時45分

d-lab1日の学びを共有し、今後の学びや実践に繋げましょう!

参加申込

事前のお申込みをお願いします。

お申し込み後、参加費のお支払いいただくと正式なお申込受付となります。

※ 各プログラムは定員に達し次第締め切ります。

▶手続き詳細・お申込みはこちらのページからどうぞ