d-lab2025

tags

d-lab2025開催レポート

d-lab2025が終了しました!

2024年8月3日(日) に、d-lab2025(第43回開発教育全国研究集会)をJICA地球ひろばで開催しました。

全国各地から130名程(スタッフや関係者含む)の参加がありました。皆さんの積極的なご参加と、運営へのご協力をありがとうございました!

充実した多様なプログラム内容

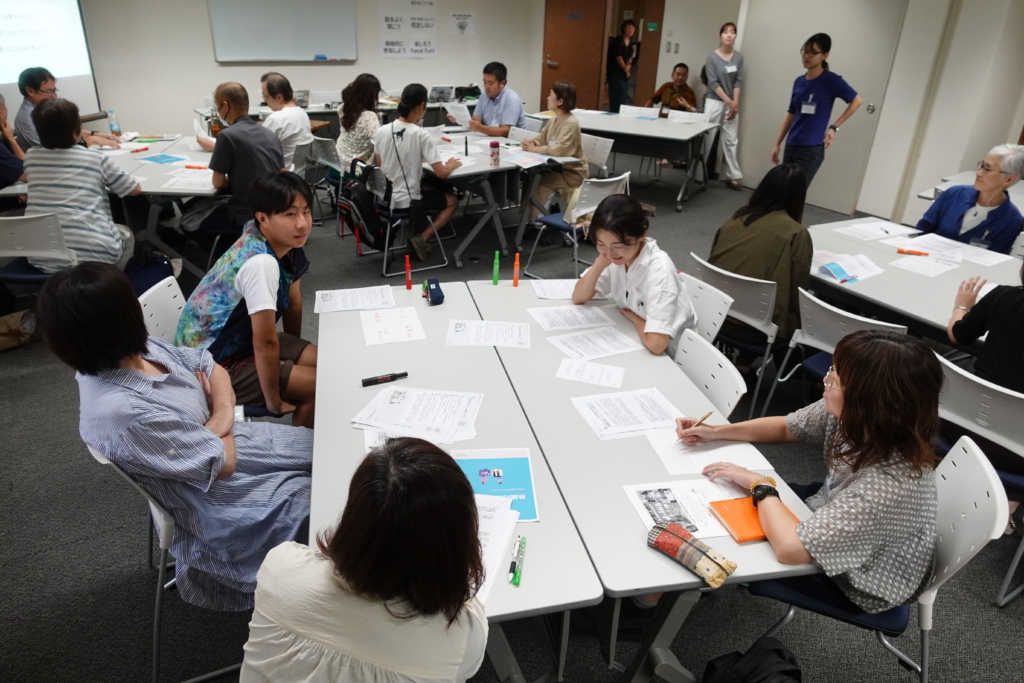

「知り・考え・行動する」グローバル・シティズンシップを育んでいくための場として、43回目を迎えたd-lab(開発教育全国研究集会)。 今年は一日開催となりましたが、 自主ラウンドテーブル、実践事例・研究報告は合計18プログラム、そして分科会は5つ実施され、 移民・難民、気候変動、ジェンダー、平和、人権、公害、SDGsなどの多様なテーマが展開され、 大変充実した一日となりました。

各プログラムを通じて、 教育関係者、NGO・NPO関係者、会社員、学生など、さまざまな背景や年齢の方たちとともに考え、意見交換し、議論することができました。皆さんのご参加とご協力のおかげで、本イベントが今年も開催できたことに改めて感謝申し上げます。

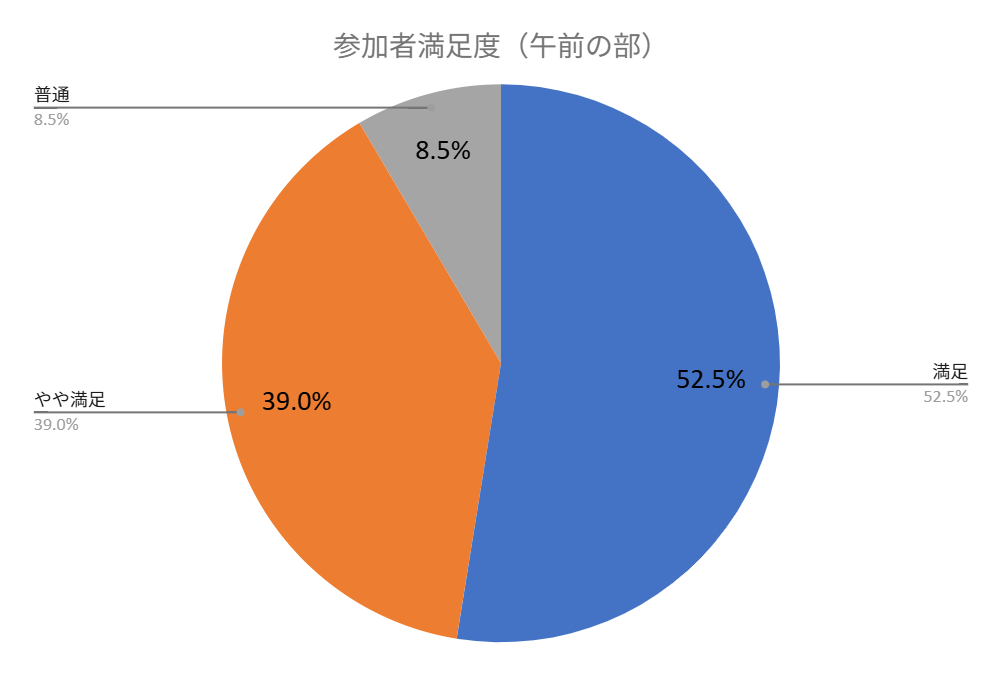

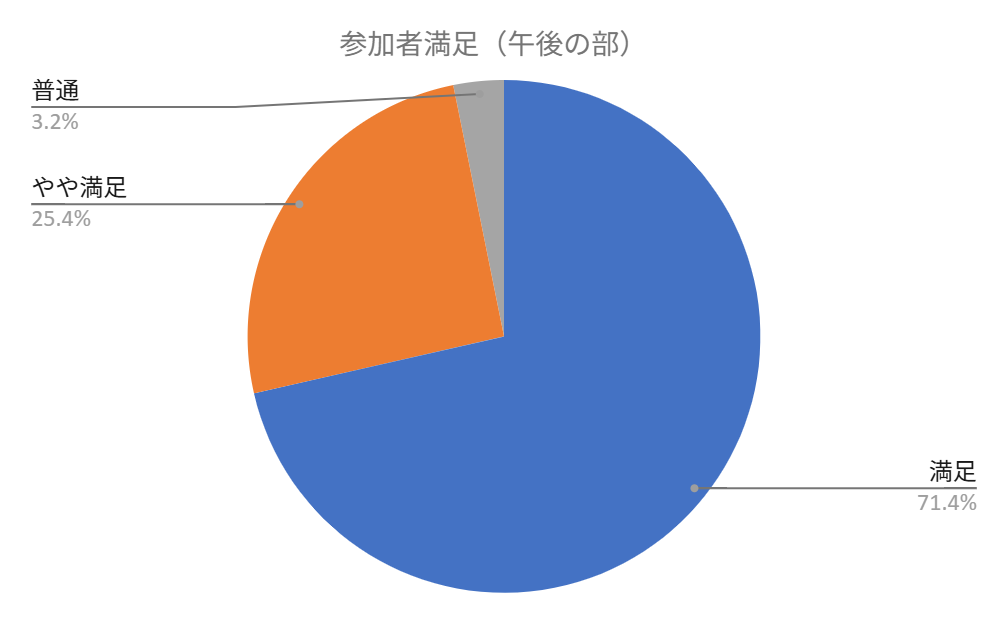

参加者アンケート 満足度は90%以上!

1) 自主ラウンド・実践研究報告 参加者の声

自主ラウンド・実践研究報告(午前)のプログラムはこちら

自主ラウンド

- 仕事(高校地歴科での授業)に活かすことができると思い、選択した。たまたま同席した教員の方々と意見交換ができ、良い時間だった。(高校教員/1-2. ニュース・時事問題を教室にに参加)

- 私自身、「持続可能な開発」が達成できるのか疑問に思うところがあったので、タイトルにひかれて参加させていただきました。まず、SDGs以前の歴史について何も知らなかったということを改めて理解し、調べてみたいことが増えました。そして、まさにその歴史を作られてきたお二人の対談の中から色々な示唆をいただきました。特に大切にしたいと思ったことは、「自分ごとにする」「生活レベルに落とし込む」ということや、SDGsの目標はバラバラであってはいけなくて、すべてがつながっている、ということです。ありがとうございました。(小学校教員/1-3. 持続可能な開発は可能か?(対談) 阿部治×田中治彦に参加)

- これまでもフォトランゲージをやってきましたが、同じパターンでまた満足いく内容ではなかったので、参加しました。そしたら、新しいやり方がわかり、楽しく活動できました。(小学校教員/1-4. フォトランゲージと絵本で出会おう!地球の仲間たちに参加)

- GTEを日本で推進していくための意見交換では、その難しさや課題を改めて実感するディスカッションでした。だからこそ、日本でもGTEを進めていく必要性を再認識しました。(会社員/1-5. ジェンダー・トランスフォーマティブ教育推進に向けてに参加)

- 絵本の深読みのキッカケになりました。参考にして、授業をしていこうと思います。(オルタナティブスクールToy-A/1-6. 絵本でてつがくする?~DEIを共に考える~に参加)

- 支援団体の方だけでなく、当事者のお話も聞くことができてよかった。難民の方々の抱える課題を理解し、実際に課題や困難に直面している方々のお話から感じる切実さを、他人に伝えることができたらいいと思った。(高校教員/1-9. 日本における難民問題~その課題と希望に参加)

- 若い学生(?)のファシリによる進行が新鮮でした。イラストと条文の組み合わせもおもしろく、人権宣言を学ぶ以上の気づきや行動につながりそうなワークショップでした。(高校教員/1-10. 谷川俊太郎さんの「世界人権宣言」とイラストで学ぶ「みんなの人権」に参加)

実践研究報告

- 子どもたちの主体的な活動と未来を創る視点を“友情”ととらえる考え方が子どもならではの発想だが、本質をとらえていると思った。(NGO・NPOスタッフ/2-2. Friendship by Childrenに参加)

- 工夫されたすごろくを試すことができて、学ぶところが多かったです。資源の奪い合いで戦争が始まることにもさりげなく触れられていて、子ども兵士の問題が他人事ではなく自分と繋がる問題だと受けとめられると思いました。(高校教員/2-4. 子ども兵士すごろくに参加)

- アフリカのために活動されている方々、特に若者が積極的なのが頼もしかったです。でも、アフリカは、まだ認知度が低い事にも気付かされました。これから、自分には何ができるのか考えていきたいです。(小学校教員/2-7. アフリカに学ぶ若者たちに参加)

- 公害について大まかにしか考えられていませんでしたが、つらいことのサイクルやピラミッド、公害の多い地域などを知り、以前よりも細かく見られるようになり、身近に感じられました。(主婦/2-6. 公害を“聞く”ことから始まる学び—西淀川の実践からに参加)

- 私がNGOに関わるようになったきっかけとリンクすることが多く私自身とてもエンパワーされました。発表担当の講師が何より楽しそうに発表されていたのがとても印象的で、こういう授業や研修、プログラムを学生、生徒と一緒になることが関わる人たちの主体性を生むのだと思いました。(NGO・NPOスタッフ/2-8. 「パートナーシップ」を育む地 球市民教育に参加)

2)課題別分科会 参加者の声

課題別分科会(午後)のプログラムはこちら

- EV車の製造過程や公害の原因、日本の企業の関わりなど知らないことばかりで、日本人である自分の責任を感じた。(NGO・NPOスタッフ/第1分科会 気候変動対策と開発問題に参加)

- 気候変動についての問題意識が刺激される貴重な機会でした。(公務員/第1分科会 気候変動対策と開発問題に参加)

- 活発に意見が出され、自分にはない視点での話もありとても参考になりました。色々な立場の方とお話ができて良かったです。(小学校教員/第2分科会 社会変容をめざしたSDGs学習に参加)

- 普段思ってたSDGsは何のためにあるのかが少し見える化でき良かったです。なぜこの問題を考えないといけないのか、本質を問いた分科会は、普段のワークショップとは違う感じがしました。すぐには活かせないかもしれないが、大事な時間となった。(中学校教員/第2分科会 社会変容をめざしたSDGs学習に参加)

- お2人の進行方法、声かけ、とてもおもしろく、さすが、すばらしいと感心しました。ですから、とても学びに繋がりました。このような進行ができるのも教材を読み込み、調べ、入念な準備があっての事だと思います。(小学校教員/第3分科会 『100人村』第7版を深めるに参加)

- この会は全体的に教員が多く参加されているようですが、企業の方や農業や漁業に従事されている方など、社会を作っている様々な業種の方と経済のことや開発のこと、環境や人権問題等について話し合うことで、社会の仕組みについて理解を深めることができ、課題解決に向けてもっと具体的な話ができるのではないかと考えました。そして、今後は業種を越えた横の繋がりや多角的な考え方、視点が必要なんじゃないかと考えました。(特別支援学校教員/第3分科会 『100人村』第7版を深めるに参加)

- 登壇された方々、同じテーブルの方々から、国際協力での経験を伺うことができ、普段聞くことのできない貴重な学びとなりました。(学生/第4分科会 国際協力を取り巻く環境の変化をふまえた開発教育とは?に参加)

- 開発教育の原点、国際協力と連動したかたちの歴史や、開発教育において国際協力との共通点も改めて理解できる機会となりました。(NGO・NPOスタッフ(ボランティア含む)/第4分科会 国際協力を取り巻く環境の変化をふまえた開発教育とは?に参加)

- 実際に、わたしのソーシャルアクション物語メモを作れて良かったです。(オルタナティブスクールToy-A/第5分科会 家庭からはじまる開発教育の可能性に参加)

1日を通しての気づきや学び、収穫、感想など

- 答えのない問いを色々な人と話すことが新たな知識や情報の習得に繋がること。多くのNGO関係者、開発教育現場で頑張ってる人たちとの出会いが私自身に元気をくれたこと。(NGO・NPOスタッフ)

- ブラッシュアップが目的でしたが、教材もバージョンアップしていたりあらたな教材にも参加できました。参加してよかったです。たくさんの志の高い仲間とは知り合えました。(大学教員)

- 今日の私のなかでのキーワードは『自分事』です。世界で起こっている様々な出来事を(もちろん身近なところでも起こっているけれど気づいていないこともありますが) 遠い国の話でなく、 いかに自分事として捉えられるかが大事かなと感じました。授業でどんなアプローチをしたら子ども達にとって『自分事』になるだろうかとずっと考えながら、参加させていただきました。(小学校教員)

- 初めて開発教育とはなんであるのか、社会問題を解決するために必要な手段、アプローチ方法を学ぶことができ、私自身もどのように今後関心のある社会問題に取り組みたいか、考えることができました。(学生)

- 知ることの大切さ、そして近くの人と共有し、大事にしたいことを意識して生きていくこと(特別支援学校教員)

- 皆さんの、特に多くの若い方々の意識が高いことを感じ、負けていられないなと思いました。まずは現場の子どもたちに還元していきます。(小学校教員)

- 同じテーマ(キーワード)でも、どんなフィールドで活動しているのか&誰を対象にしているのかによって考え方が違うところが面白かったです。(NGO・NPOスタッフ)

今後ともDEARの活動を応援してください!

今後もd-labを実施できるよう、皆様からのご寄付、活動のご協力をお願いいたします!改めて、d-lab2025をともに作ってくださった皆さま、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!